在全球電子產業智能化升級的浪潮中,MCU(微控制器)作為連接物理世界與數字世界的“神經中樞”,其重要性已滲透至汽車電子、工業控制、物聯網等多個領域。當AI技術加速向邊緣側滲透、終端設備智能化需求呈指數級增長時,MCU市場既迎來“量價齊升”的黃金窗口,也面臨性能突破、功耗優化、架構革新等多重技術大考。

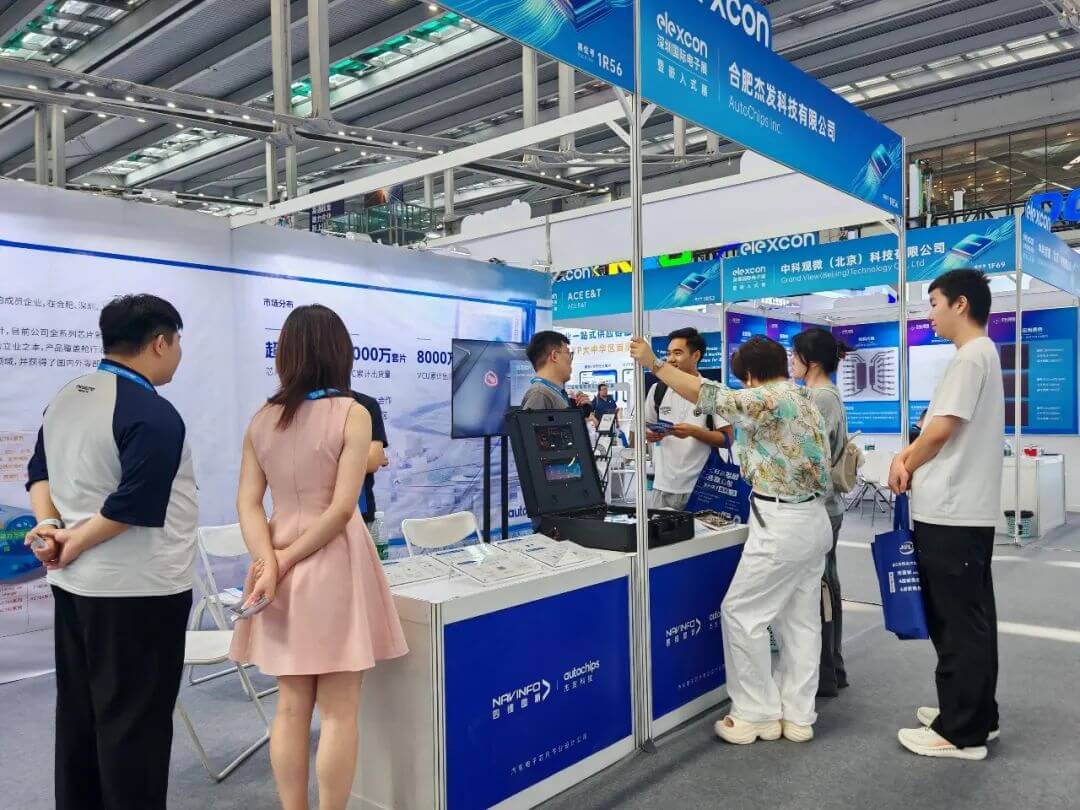

在此背景下,杰發科技作為國內車規級芯片的核心參與者,如何看待當前MCU市場的機遇與挑戰?又將如何以技術創新推動本土產業鏈升級?近日,杰發科技副總經理熊險峰接受《中國電子報》采訪,圍繞市場增量、技術趨勢、本土化突圍等關鍵議題展開深度分享,為行業提供了來自一線的技術洞察與企業實踐樣本。

汽車電子和工業控制是市場增長新引擎

記者:當前MCU市場正經歷快速變化,短期來看哪些應用領域帶來顯著增量?長期來看又有哪些趨勢將持續推動行業增長?

熊險峰:MCU市場的短期增量主要來自三個領域:一是電動汽車核心配套升級,48V輕混系統滲透率提高以及儲能市場的爆發帶來BMS MCU需求提升;二是消費電子智能化復蘇,智能家居和可穿戴設備的MCU需求將有提升;三是工業自動化領域機器人的使用量不斷提升,對MCU提出了更高、更豐富的功能需求。

長期來看,汽車電子電氣架構變革是核心驅動力,域控制器的需求將進一步擴增,同時國內主機廠對供應鏈可控的要求,將加速車規MCU的本土化進程。在邊緣計算方面,MCU需要集成部分AI應用(如語音喚醒、數據預測等)。同時,IoT發展要求MCU需要同時支持多種通信協議(Wi-Fi、藍牙、LoRa等)。此外,RISC-V架構MCU迎來了新機遇,開源的生態紅利讓RISC-V在MCU市場有強大的潛力,同時RISC-V支持指令集定制可以滿足新能源汽車特有的算法需求,如電池SOC估算。

AI融合與架構革新技術成技術突破口

記者:AI與MCU的融合正成為核心趨勢,這對技術發展帶來了哪些影響?企業有哪些具體布局?

熊險峰:AI與MCU的融合不是簡單堆砌算力,而是圍繞“場景效率”與“安全邊界”的重構。其影響體現在:算力需求從單核控制向異構計算躍遷,我們的多核域控MCU AC7870集成專用AI加速引擎;開發模式從裸機運行向軟硬協同轉變,通過工具鏈降低AI部署門檻;應用場景從單一控制向“智能感知+決策”擴展,如新能源車的電池健康預測。我們已儲備RISC-V的MCU技術,支持指令集定制以適配車規AI算法,同時構建開放生態避免被國外指令集“卡脖子”。

記者:2025年MCU的技術創新將聚焦哪些方向?

熊險峰:2025年的關鍵詞是“功能安全”“極致性價比”“AI適配”。架構上從單核向多核異構演進,AC7870項目實現車規級多核鎖步技術突破;能效管理從靜態低功耗升級為動態調節,根據負載智能切換運行模式;AI適配聚焦輕量化場景,如通過均方差運算加速引擎實現能耗優化和故障預測。我們的策略是“以車規可靠性為基底”,將SoC經驗遷移到MCU設計,通過模塊化IP庫實現“零修改替換”與“專用功能擴展”并行,降低客戶本土化門檻。

市場競爭白熱化與技術瓶頸共存

記者:當前MCU行業面臨哪些主要挑戰?未來3~5年的發展前景如何?

熊險峰:當前,行業正面臨三重挑戰。在技術上,eFlash工藝在28nm已達極限,高性能MCU需要更先進制程;在市場上,國產化發展與全球化博弈加劇,車規級MCU仍依賴國際供應鏈;在供應鏈上,先進制程的全本土化成熟度不足。機遇則在于新能源汽車的爆發和RISC-V的崛起,預計2027年本土車規級MCU的市場份額將從目前的5%提升至20%。未來3~5年,車規級MCU將主導市場增長,定制化能力決定市場格局,RISC-V內核在車規應用的落地將成為國內廠商的突圍關鍵。

記者:在激烈的市場競爭中,企業如何打造差異化優勢?

熊險峰:我們的差異化策略是“車規基因+定制化敏捷+本土化生態”。公司將SoC經驗遷移到MCU設計,從架構到認證全面對標國際廠商;IP自研比例高,通過模塊化IP庫實現快速定制,例如針對新能源車BMS場景,可在3個月內完成算法適配;FAE團隊7×24小時響應,開放工具鏈降低本土化門檻。這種“懂車+靈活+貼近客戶”的組合,使我們在車規MCU領域的替代速度快于行業平均水平。

正如熊險峰所言:面對MCU市場的機遇與挑戰,杰發科技憑借在技術上的前瞻性布局,如多核域控MCU AC7870的研發、RISC-V架構技術的儲備,以及“車規基因+定制化敏捷+本土化生態”的差異化策略,正積極在車規MCU等領域持續發力。未來,杰發科技將繼續深耕技術、貼近客戶、把握機遇,為推動MCU行業的高質量發展貢獻力量。